|

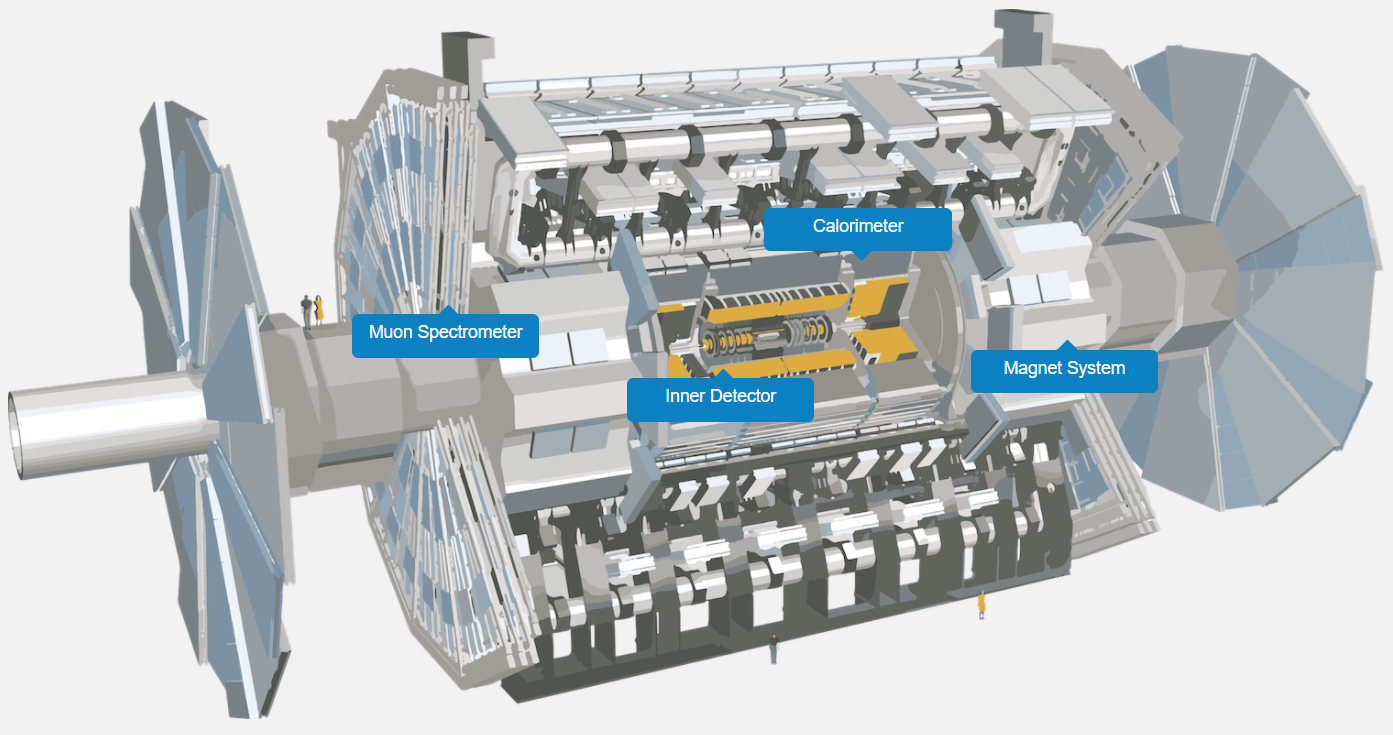

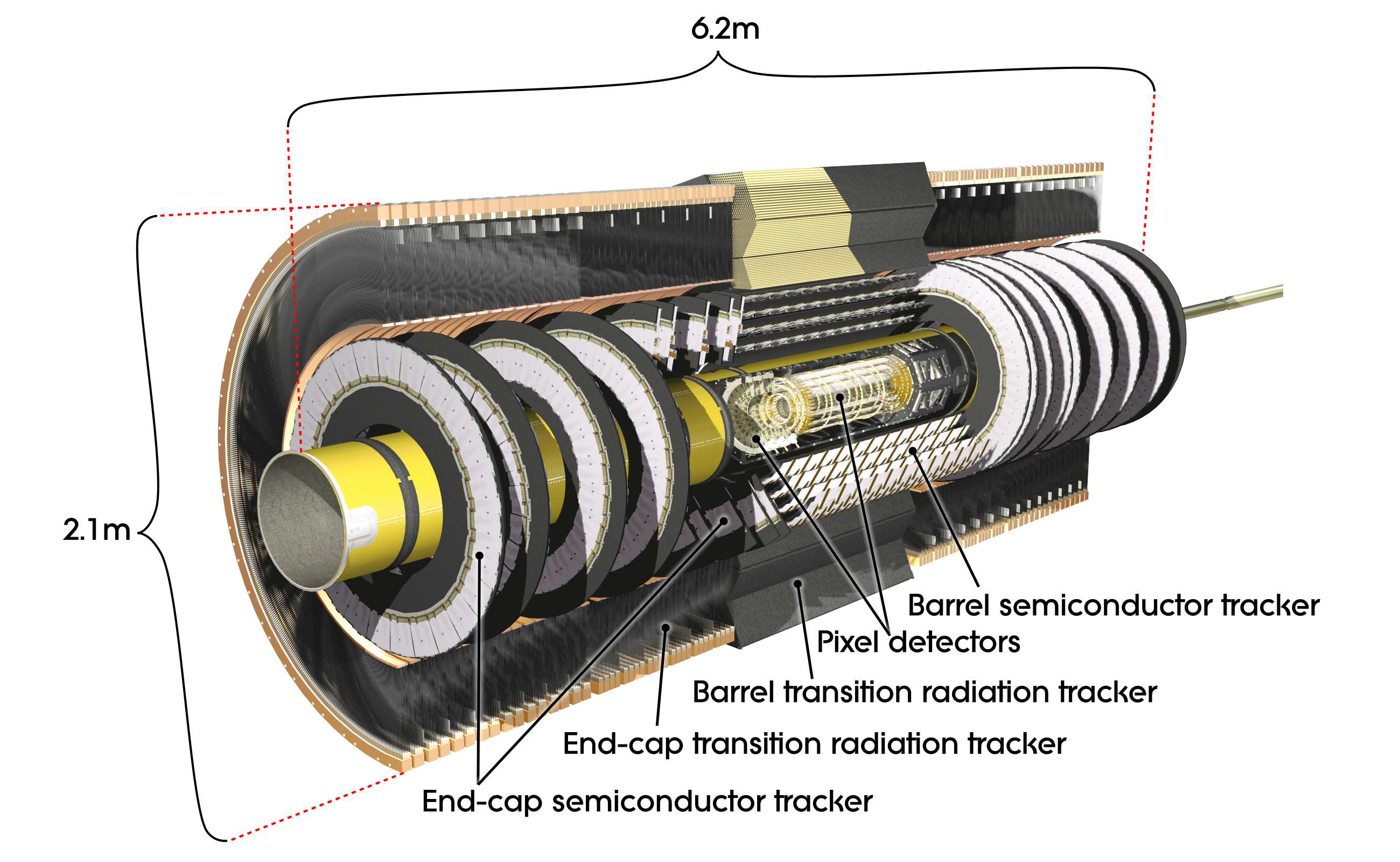

| 図1: ATLAS検出器 (ATLAS実験ウェブサイトより)。 |

2012年7月、ATLAS実験、およびそのライバル実験であるCMS実験は共同で、ヒッグス粒子を発見したことを発表しました。このヒッグス粒子は、1964年に理論的にその存在が予言されました。当時、標準模型の指導原理である「ゲージ原理」を尊重すると、すべての素粒子の質量がゼロでなければならないということが、大きな問題でした。「ヒッグス機構」では、宇宙の温度が臨界温度を下回ったときに真空が相転移を起こし、ゲージ対称性が破れつつ素粒子に質量を与えると考えます。この機構に関連して出てくる素粒子が、ヒッグス粒子でした。その後、約50年の歳月を経てついに発見されたわけですが、それは決して、この不思議な素粒子の探求が終わったことを意味するわけではありません。

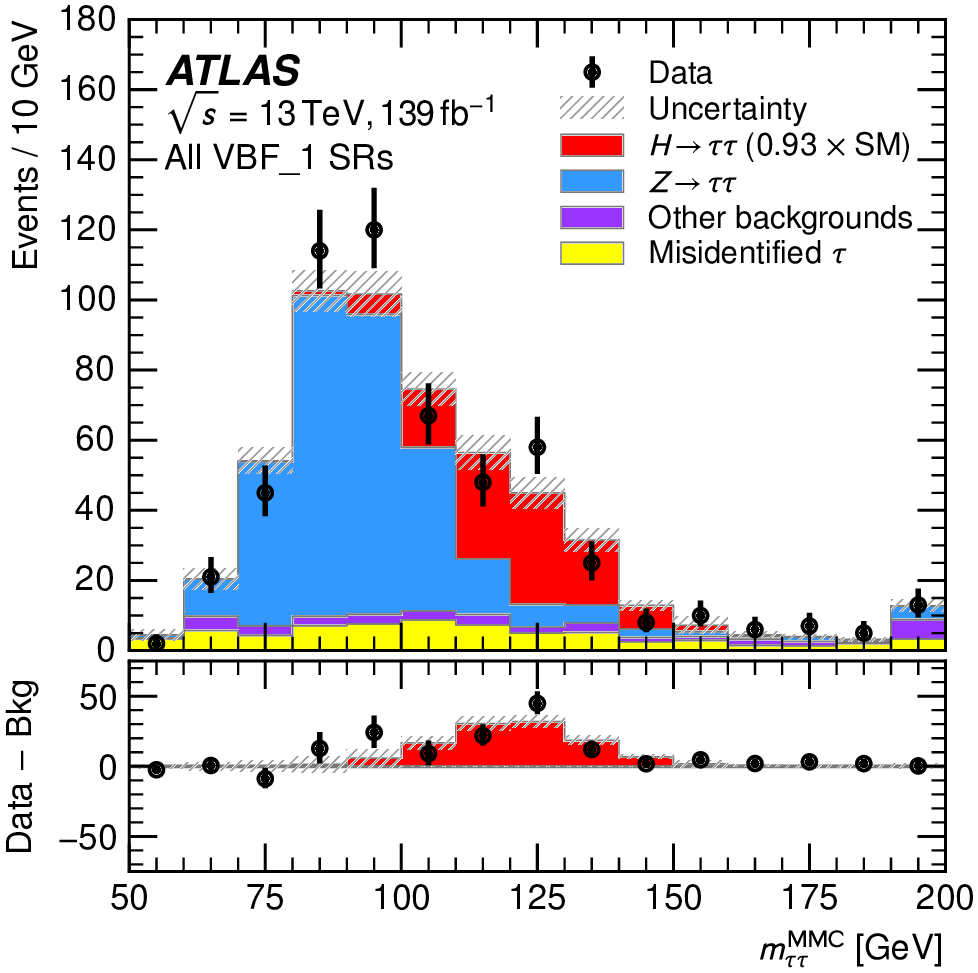

まず、ヒッグス粒子の性質 (例えば質量や崩壊幅、他の素粒子への崩壊分岐比など) をできる限り正確に測定し、その性質が標準模型から予想されているものとずれていないかを調べる必要があります。例えば、超対称性粒子のようなヒッグス粒子に結合する未知の素粒子があると、その量子効果がヒッグス粒子の質量や崩壊幅に影響しますし、標準模型において考えられているヒッグス機構が実は不完全であって別のヒッグス場が存在すると、ヒッグス粒子の他の素粒子への崩壊分岐比がわずかに変わります。図2(左)は、ヒッグス粒子が2個のτレプトンに崩壊した事象の信号を捉えた結果です。似たような終状態を持つZ→ττ崩壊が大きな背景事象となりますが、機械学習技術 (boosted decision tree) を用いて、H→ττとZ→ττのわずかな力学的特徴の違いを捉え、世界最高精度でのH→ττ崩壊分岐比の測定を実現しました。その他のチャンネルも含め、現在では主要な生成過程や崩壊過程を、10%かそれ以下程度の精度で測定しています。

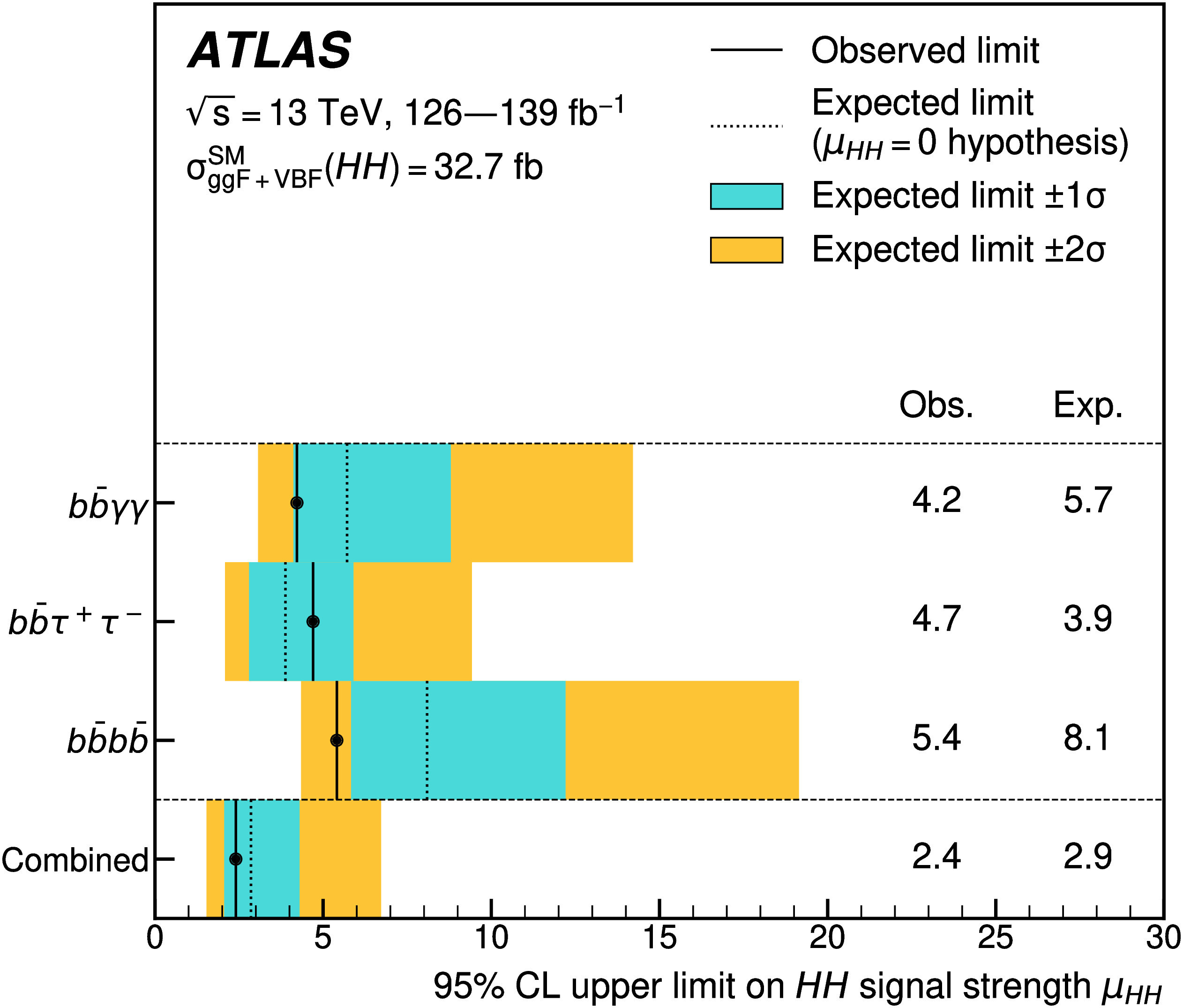

ヒッグス粒子が2個同時に生成される事象 (ヒッグス対生成) の信号を捉えると、ヒッグス機構において相転移の仕方を決める「ヒッグスポテンシャル」の形状を決めることができます。ヒッグスポテンシャルは真空のあらゆる点に満ちていると考えられ、真空という宇宙の基本的性質に直結します。例えば、この相転移の時に宇宙の物質のもととなるバリオンが生成されたと考える理論 (電弱バリオジェネシス) では、標準模型通りでは実現できない強い相転移が必要となりますが、ヒッグスポテンシャルの形状が標準模型通りの"ナイーブ"な形状でない場合、強い相転移が起こり、その際にバリオンが生成した可能性があります。図2(右)は、現在のヒッグス対生成の測定の状況をまとめたものです。この過程の生成断面積は非常に小さく、とてもチャレンジングな測定となりますが、これまでの測定でいよいよ標準模型の生成断面積に対して数倍までプローブできるところまで来ました。今後、LHC Run 3運転 (2022-2025) およびその後の高輝度LHC運転において、ヒッグス対生成事象の探索は、より重要度を増していきます。

|

|

| 図2: (左) LHC Run-2運転 (2015-2018) で収集された全データを使用したH→ττ崩壊の解析結果 (ATLAS Collaboration, JHEP 08 (2022) 175)。赤がH→ττ信号の部分、それに対して青はZ→ττに由来する背景事象、黄色はQCDジェットをτレプトンと見誤った成分を表す。(右) LHC Run-2運転までのデータを用いて行われた主要なヒッグス対生成過程探索結果のまとめ (ATLAS Collaboration, Phys. Lett. B 843 (2023) 137745)。 | |

|

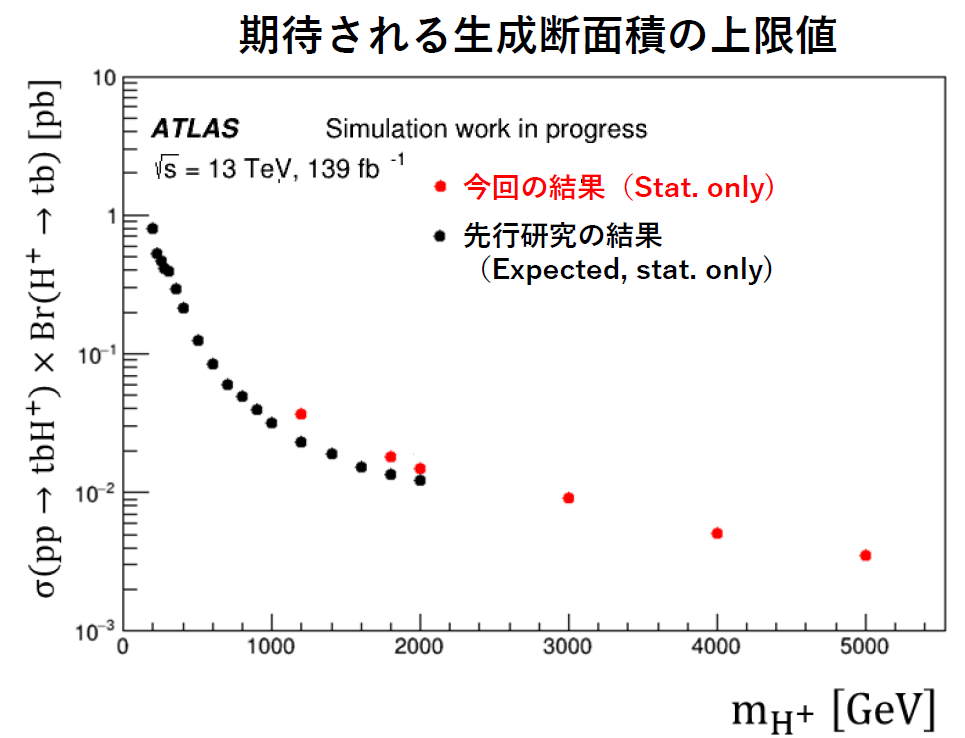

| 図3: 1 TeVを大きく超える重い荷電ヒッグス粒子のH+→tb崩壊探索手法による生成断面積×崩壊分岐比に対する上限値の見積もり (統計誤差のみを考慮したシミュレーション結果、山内, 日本物理学会第77回年次大会より)。黒は従来手法によるもの、赤は今回用いた手法による結果。 |

超対称性理論の多くのシナリオでは、理論を成り立たせるために、2012年に発見された以外のヒッグス粒子を必要とします。中には電荷を持ったもの (荷電ヒッグス粒子) も予言され、その質量がトップクォークよりも十分に重い場合には、トップクォークとボトムクォークへの崩壊をします (H+→tb)。図3は、特に荷電ヒッグス粒子の質量が1 TeVを大きく超えるケースに最適化した解析技術を用いて予測した、生成断面積×崩壊分岐比に対する上限値で、特に3 TeV以上の領域では、従来手法よりも精度の良い探索を期待できます。

===================

このほかにも、トップクォークに着目した物理解析や、電弱相互作用の高エネルギー衝突における振舞いの検証、さらにB中間子の物理や重イオン衝突の物理など、ATLAS実験では幅広い物理研究を行うことができます。

===================

ATLAS実験において良い物理成果を出すには、図1に示したATLAS検出器を用い、良質なデータを効率よく取得する必要があります。LHCの陽子ビームは際限なく出すことはできませんから、LHCのビームが出ている間は、無駄なくデータを取得できるよう、複雑かつ巨大なATLAS検出器を、多くの人々で協力しながら運転します。検出器の運転そのものは物理研究というよりも物理研究に必要な「作業」ですが、物理研究をする上で不可欠なものですし、そのために検出器システムを改良したり、検出器の性能を詳細に解析して状態を理解したり、ハードウェアをアップグレードしたりすることは、大事な研究テーマでもあります。

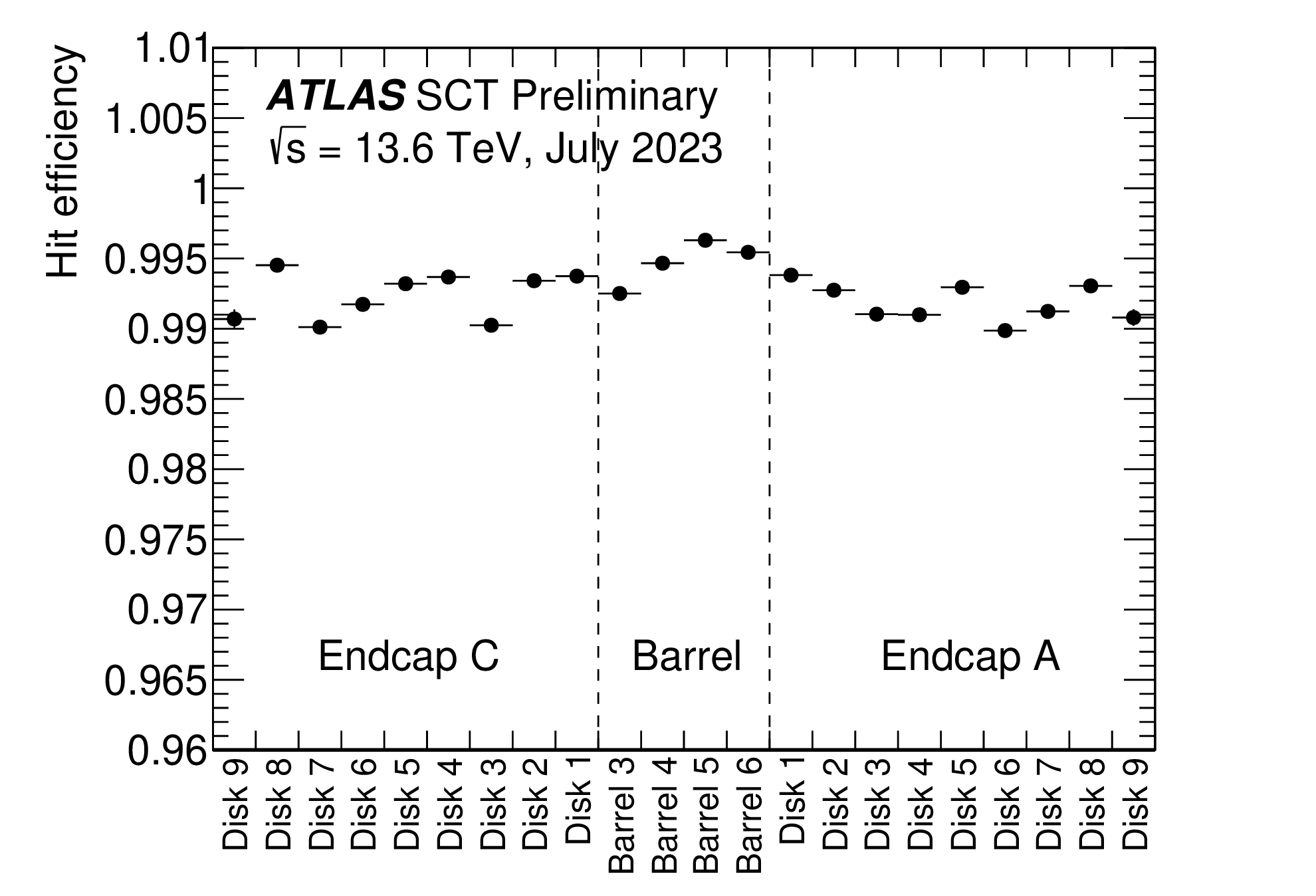

筑波大学グループでは、特にシリコンストリップ検出器(SemiConductor Tracker; SCT)の運転およびその性能評価研究に貢献しています。SCTはATLAS検出器のピクセル検出器に次いで内側から2番目に位置し、そのすぐ外側にあるガス飛跡検出器(Transition Radiation Tracker; TRT)とともに内部飛跡検出器 (図4(左))を構成して、荷電粒子 (電子、ミュー粒子、π中間子、陽子など) の飛跡を検出します。直径約1 m、長さ約6 m、全628万チャンネルからなる複雑な検出器ですが、現在まで99%以上の稼働時間を維持し続けています (LHCのビームタイムに対して)。この検出器のシリコンストリップセンサーは2010年のLHC運転開始から現在に至るまで、LHCの陽子陽子衝突に由来する大量の放射線に晒され続け、激しい放射線損傷を受けていますが、印加電圧を上げるなどの調整により、2023年の時点でも荷電粒子の検出効率99%程度を維持しています (図4(右))。これはSCTの性能の一例で、他にも様々な性能評価やシステムの改良を行っています。SCTの運転のため、LHCのビームタイム中は1~2名の主に博士課程学生がCERN研究所に滞在し、オンコールシフト (ATLAS検出器運転中にSCTに問題が生じたときに、ATLASコントロールルームとのやり取りや問題への対応を行う人) やメンテナンス作業を行っています。

|

|

| 図4: (左) ATLAS内部飛跡検出器の様子 (ATLAS Collaboration, JINST 9 (2014) P08009)。内側からピクセル検出器、SCT、TRTで構成されている。(右) 2023年6月時点でのSCT各部の荷電粒子検出効率 (ATLAS SCT Public Plots, SCT-2023-001)。 | |

2029年から、LHCは現在の約3倍にルミノシティを向上させた高輝度運転を開始し、これまで(2010-2023年)に蓄積したデータ量のさらに10倍の大統計を貯め、ヒッグス粒子の精密測定やヒッグス対生成過程の発見、さらに重い未知粒子の探索を目指します。検出器は莫大なデータ転送量および放射線量に耐えられるよう、ATLAS検出器は大幅にアップグレードされます。

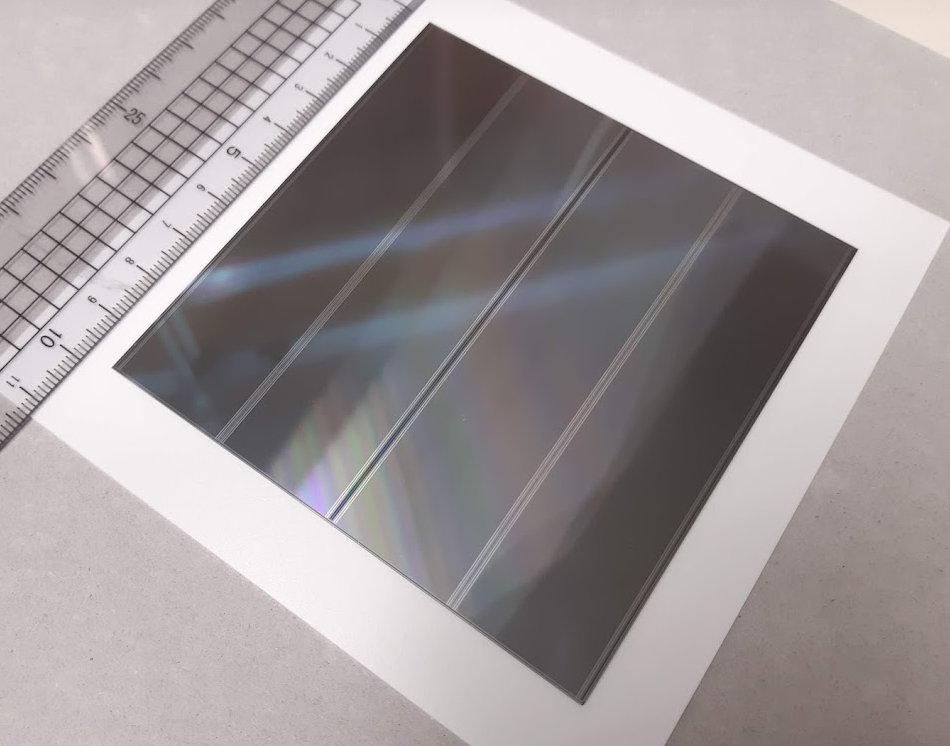

筑波大学グループでは、内部飛跡検出器のアップグレードに大きく貢献しています。現在の内部飛跡検出器はピクセル、SCT、TRTという3種類の検出器の組み合わせで構成されていますが、これを内層5層はピクセル検出器(図5左)、外層4層はストリップ検出器(図5右)の、すべてシリコン製の検出器 (Inner TracKer; ITk) に置き換えます。ピクセル部およびストリップ部のいずれも、いよいよ検出器用センサーやモジュールの量産に入りつつあり、できる限り人のスキルに依存しない、誰が扱っても同様に検出器を製作および試験できる手順を確立するとともに、量産中の試験で得られたデータを解析して量産手順にフィードバックをしたり、そのデータを整理して数年後のITk検出器コミッショニングに利用できるようにしていかなければなりません。さらにCERN研究所ではそれらのモジュールをITk検出器構造体に載せ、本番用と同様のデータ処理システムでの稼働試験が始まります。総読み出しチャンネル数50億という、これまでに類を見ないシリコン検出器を高輝度LHCで確実に動作するものに作り上げるにあたって、これから非常に大事なフェーズに入っていきます。

|

|

| 図5: (左) ITk pixel検出器モジュール (約4 cm角)。(右) ITk strip検出器用センサー。 | |

|

|

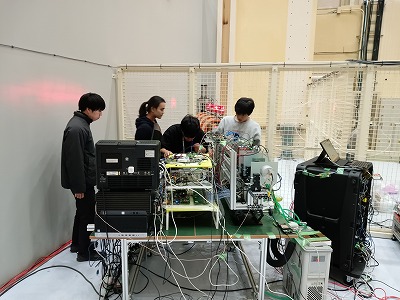

| 図6: (左) 試験量産仕様ITkモジュールのビームテストの様子 (KEK PF-ARテストビームラインを使用)。(右) クリーンルーム内での試験量産モジュールの試験の様子。 | |

出版論文

- S. Hirose et al., "ATLAS ITk strip sensor quality assurance tests and results of ATLAS18 pre-production sensors", accepted by JPS Conf. Proc. (廣瀬、石井、斉藤、原)

- ATLAS Collaboration, "Measurement of the CP properties of Higgs boson interactions with τ-leptons with the ATLAS detector", Eur. Phys. J. C 83 (2023) 563 [arXiv:2212.05833] (廣瀬)

- ATLAS Collaboration, "Measurement of Higgs boson production cross-section in the H→ττ decay channel in pp collisions at √s = 13 TeV with the ATLAS detector", JHEP 08 (2022) 175 [arXiv:2201.08269] (廣瀬)

- ATLAS Collaboration, "Operation and performance of the ATLAS semiconductor tracker in LHC Run 2", JINST 17, P01013 (2022) [arXiv:2109.02591] (廣瀬 (analysis contact)、若狭、和田)

- ATLAS Collaboration, "Search for charged Higgs bosons decaying into a top quark and a bottom quark at √s=13 TeV with the ATLAS detector", JHEP 06 (2021) 145 [arXiv:2102.10076] (佐藤(構)、山内)

- K. Sato et al., "Characteristics of silicon strip sensor irradiated up to a proton fluence of 1017 neq/cm2", Nucl. Instrum. and Meth. A 982, 164507 (2020) (佐藤(勝)、原、大鳴、和田)

- K. Hara et al., "Charge collection study with the ATLAS ITk prototype silicon strip sensors ATLAS17LS", Nucl. Instrum. and Meth. A 983, 164402 (2020) (原、大鳴、斉藤、佐藤(勝)、和田)

- K. Hara et al., "Radiation hardness of silicon-on-insulator pixel devices", Nucl. Instrum. and Meth. A 924, 426 (2019) (原、青柳、関川、岩波、本多)

国際会議発表

- Shigeki Hirose, "ATLAS ITk strip sensor quality assurance tests and results of ATLAS18 pre-production sensors", VERTEX 2022, Tateyama, Japan, Oct. 24-28, 2022

- Shigeki Hirose, "Measurements of the mass, width and coupling CP structure of the Higgs-boson with the ATLAS detector", SUSY 2022, Ioannina, Greece, Jun. 27-Jul. 2, 2022

- Shigeki Hirose, "Measurements and searches of Higgs boson production involving fermion couplings with the ATLAS detector", DIS 2021, Online, Apr. 12-14, 2021

- Katsuya Sato, "Characteristics of silicon strip sensor irradiated up to a proton fluence of 1017 neq/cm2", HSTD12, Hiroshima, Japan, Dec 14-18, 2019

- Kazuhiko Hara, "Radiation hardness of silicon-on-insulator pixel devices", HSTD11, Okinawa, Japan, Dec 10-15, 2017