2030年に始まる高輝度LHCでは、ATLAS検出器用シリコン飛跡検出器(ITk)に対して、大量の放射線損傷が予想されています。筑波大学グループも開発・製作に参加しているITk検出器は、最内層において10 MGy近くの放射線損傷にも耐えられるようなシリコンセンサーおよび読み出し回路を用いて製作されるわけですが、高輝度LHC後の将来に建設が構想されている超高エネルギーハドロンコライダー実験(例えば欧州のFuture Circular Collider)では、放射線量への要求がさらに10倍に達するとも言われています。このような極度の放射線環境下における検出器として、シリコンは物性的な限界を迎えてしまいます。

そこで、我々は次世代飛跡検出器に用いる材料として、窒化ガリウム半導体に着目しました。窒化ガリウムは室温で3.4 eVのバンドギャップエネルギーを持ちますが、これはシリコン(1.1 eV)と比べて約3倍となります。したがって、窒化ガリウム結晶が放射線損傷を受けて損傷準位が増えても、シリコンと比べて漏れ電流が増えにくいなど、より高い放射線耐性が期待できます。一般的には、このバンドギャップエネルギーの大きさに加え、早い飽和ドリフト速度による高速応答性から、窒化ガリウムは近年パワー半導体や高周波デバイスとしての利用が急速に広まっています。私たちは、筑波大学物理工学域の奥村研究室や高エネルギー加速器研究機構のグループとともに、窒化ガリウム製放射線検出器の研究開発を行っています。これまでにpn接合を持つ窒化ガリウム製ピクセル検出器を製作し、241Amからの5.4 MeVα線や、量子医科学研究所・重粒子線がん治療装置(HIMAC)による170 MeV/n Xeビームなど、荷電原子核の検出には成功し、現在放射線耐性の評価を進めています。

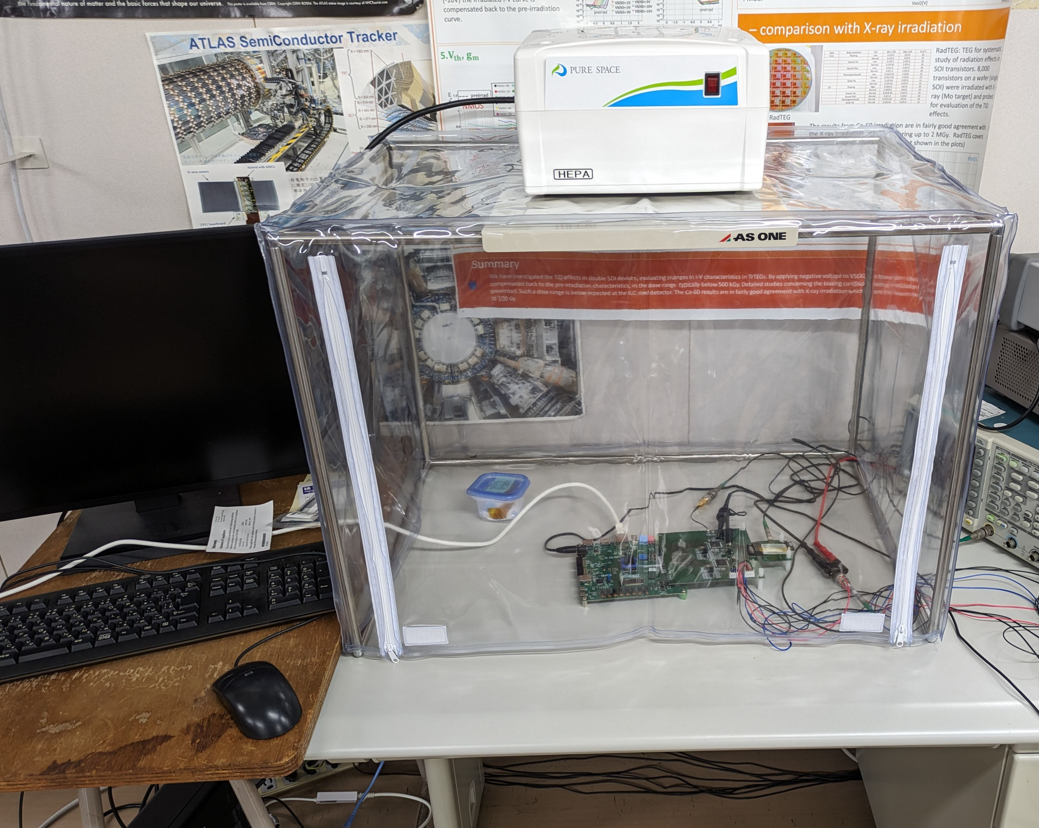

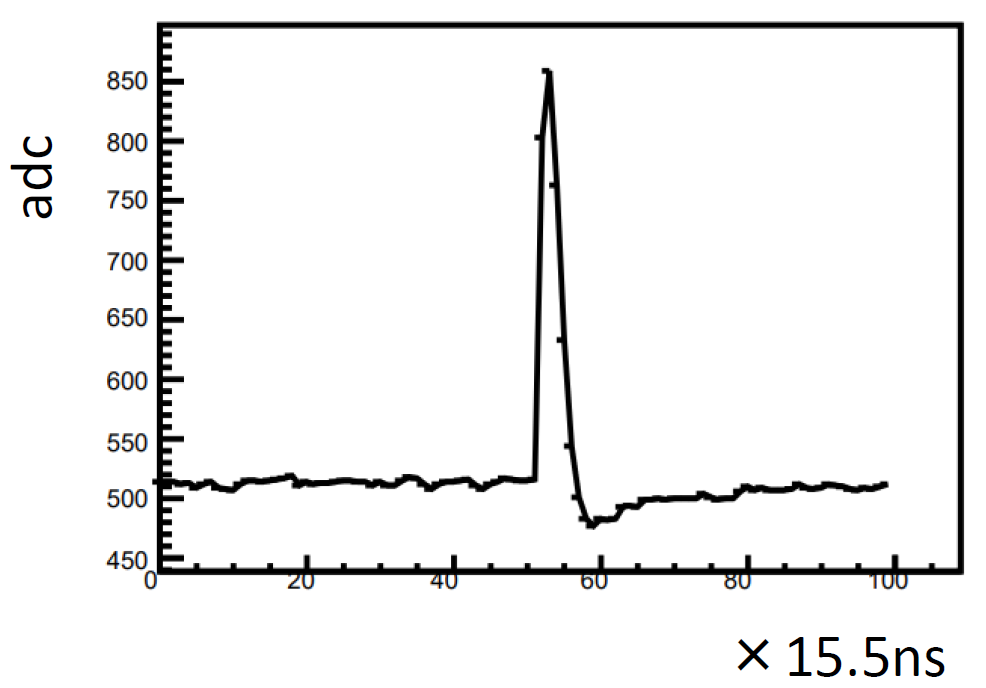

窒化ガリウムはその製法からシリコンと比べて不純物濃度を下げにくく、またセンサー部の厚さを厚くしにくいなどの理由から、電子や陽子のような単粒子がつくる信号電荷(正孔電子対の数)はごく少量であり、検出にはまだ世界で誰も成功していません。我々のグループでは、low gain avalanche diode (LGAD) 構造を利用することで、単粒子検出を高時間分解能で検出可能な検出器の製作を目指しています。LGAD構造を持たせることで、ごく少量の信号電荷をセンサー内部で増幅し、信号検出を狙います。これまでに、窒化ガリウムLGAD検出器のサンプルを製作し、荷電原子核の検出に成功しています(図1)。今後は、ウェハー材料やセンサー構造を工夫しつつ、まずは信号電荷の増幅を観測することが目標となります。

世界でもまだまだ未開拓の部分であり、難しい課題も山積していますが、それらに挑戦することこそ研究開発の醍醐味です。ぜひ、一緒に研究しましょう!

|

|

| 図1: (左) 素粒子実験研究室に立ち上げた、窒化ガリウム検出器特性評価装置。(右) 241Amからのα線によって得られた信号波形。 | |

- H. Okumura, S. Iida, S. Hirose et al., "GaN radiation detectors with low-gain avalanche diode structure", ICNS-15

- 飯田 哲, 廣瀬 茂輝 他, "窒化ガリウム半導体を用いたピクセル検出器の特性評価", 日本物理学会2025年春季大会